ABSTRAK

Semakin banyak penelitian yang berpendapat bahwa memori kolektif tentang perubahan lingkungan historis—yang terbentuk dan ditransmisikan melalui museum, film, novel, pertunjukan aktivis, dan teks serta praktik budaya lainnya—dapat membantu memelihara pro-lingkungan. Tiga mekanisme yang mungkin telah diajukan: sindrom pergeseran garis dasar, memori planet, dan kesedihan ekologis. Makalah saya menambahkan mekanisme lebih lanjut ke dalam daftar ini: identitas nasional. Melalui studi kasus memori publik di Aotearoa Selandia Baru, makalah ini menunjukkan bahwa representasi masa lalu historis yang dimediasi secara budaya memainkan peran penting dalam konstruksi identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sementara menarasikan sejarah Aotearoa Selandia Baru secara eksklusif dari sudut pandang pemukim kolonial Eropa mendukung konstruksi monokultural identitas nasional yang menyetujui eksploitasi alam untuk tujuan manusia, representasi masa lalu yang inklusif terhadap pengalaman Pribumi Māori menghasilkan citra bikultural bangsa yang menimbulkan kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Makalah ini mengembangkan argumen ini melalui desain penelitian metode campuran yang menggabungkan analisis mediasi kuantitatif dari data survei asli dari sampel probabilitas nasional ( N = 1066) dengan interogasi kualitatif terhadap dua pameran museum (Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu dan Museum Selandia Baru Te Papa Tongarewa).

1 Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, studi memori kolektif telah mengalami ‘perubahan nonmanusia’ (Hellmann 2024a ; Gülüm et al. 2024 ). Literatur yang baru muncul ini berbeda dari karya sebelumnya dengan mendorong para sarjana untuk ‘berpikir secara ekologis (bukan hanya secara sosial)’ (Craps et al. 2018 , 500; penekanan ditambahkan). Pergeseran utama adalah perluasan studi memori untuk menggabungkan objek ingatan nonmanusia. Seperti yang dijelaskan Vermeulen, arah baru ini ‘tidak membatasi perhatiannya pada korban manusia, tetapi juga memperhitungkan kerusakan pada dunia kehidupan, lanskap yang hancur, dan hewan yang menderita’ (Vermeulen 2020 , 111). Dengan mengadopsi perspektif nonmanusia, para akademisi telah mengidentifikasi beragam mekanisme yang melaluinya memori yang dimediasi secara budaya tentang perubahan lingkungan di masa lalu dapat membantu memperkuat pro-lingkungan di masa kini—termasuk sindrom pergeseran garis dasar (misalnya, Craps 2024 ), memori planet (misalnya, Liebermann dan Neumann 2020 ) dan kesedihan ekologis (misalnya, Cunsolo 2017 ).

Makalah saya membangun literatur yang berkembang tentang memori nonmanusia dan mengusulkan mekanisme lebih lanjut di mana memori kolektif dapat memiliki efek pro-lingkungan: kemampuan mereka untuk mendukung identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan . Argumen ini didasarkan pada dua baris penelitian sebelumnya. Pertama, beasiswa memori antroposentris telah lama mengakui bahwa mengingat kolektif memainkan peran kunci dalam konstruksi identitas kelompok (Burnell et al. 2023 ; Liu dan Hilton 2005 ). Mirip dengan bagaimana kita, sebagai individu, menggunakan memori otobiografi untuk mendefinisikan siapa kita, kelompok sosial memanfaatkan representasi masa lalu historis yang dibagikan secara kolektif untuk mempertahankan rasa identitas yang koheren lintas waktu. Seperti yang dijelaskan Heisler ( 2008 , 15), ‘konsep diri kolektif klan, suku, kelompok agama, bangsa … secara intim dan rumit terkait dengan cerita yang mereka anut mengenai jalan yang telah mereka tempuh hingga saat ini’.

Kedua, penelitian oleh psikolog lingkungan telah menghasilkan bukti kuat bahwa identitas kelompok sosial adalah prediktor kuat tentang bagaimana orang menanggapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya. Secara khusus, individu lebih cenderung mengadopsi perilaku pro-lingkungan jika tindakan tersebut selaras dengan norma dan nilai kelompok sosial yang mereka identifikasi (Mackay et al. 2021 ; Masson dan Fritsche 2021 ). Misalnya, identifikasi dengan partai politik sayap kiri dikaitkan dengan kepedulian terhadap masalah lingkungan (McCright dan Dunlap 2011 ). Konsisten dengan temuan ini, penelitian survei telah menunjukkan bahwa efek identitas nasional dan nasionalisme dapat menarik ke arah yang berbeda (Aydin et al. 2022 ; Bogado 2024 ; Cislak et al. 2021 ; Clayton dan Kilinç 2013 ; Milfont et al. 2020 ; Nakai 2024 ). Karena identitas nasional tidak pernah tunggal dan tetap, tetapi jamak dan diperebutkan, definisi tertentu tentang apa artinya menjadi warga negara suatu negara tertentu x dapat memotivasi pro-lingkungan, sedangkan definisi lain mungkin memprioritaskan utilitarianisme antroposentris atau ketidakpedulian ekologis. Terkait dengan itu, analisis tekstual—misalnya, manifesto partai politik (Conversi dan Friis Hau 2021 ; Tutt dan Heubaum 2024 ), pesan gerakan sosial (Diprose et al. 2016 ; Morris 2023 ), komunikasi pemerintah (Koch 2024 ) dan media berita (Ridanpää 2022 )—telah menggambarkan berbagai bentuk nasionalisme ‘hijau’ dan identitas nasional.

Jika digabungkan, kedua untaian penelitian ini membuktikan nilai dari penyelidikan apakah, dan dengan cara apa, memori kolektif dari masa lalu historis dapat membantu mendukung identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jika didefinisikan secara ringkas, identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah konsepsi diri kolektif di mana kepedulian terhadap lingkungan alam terintegrasi ke dalam nilai-nilai inti dan makna kepemilikan nasional. Mereka membedakan diri mereka paling jelas dari identitas nasional yang membingkai alam sebagai objek dominasi dan ekstraksi sumber daya atau sebagai ‘tanah kosong’ yang harus diklaim dan beradab. Contoh yang terakhir termasuk konstruksi Amerika sebagai negara ‘luar biasa’ yang menggambarkan ekspansi ke arah barat ke perbatasan sebagai mandat ilahi untuk menjinakkan alam liar (Madsen 1998 ; Van Engen 2020 ) dan citra diri Belanda yang berputar di sekitar reklamasi lahan dan pencapaian infrastruktur air lainnya (Mostert 2020 ).

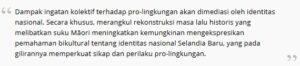

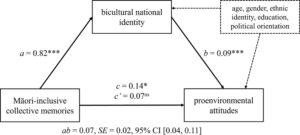

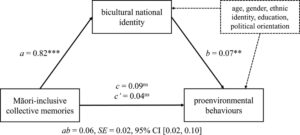

Makalah saya mengeksplorasi peran mengingat kolektif dalam mempromosikan identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap ekologi melalui studi kasus Aotearoa Selandia Baru yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada langkah pertama, saya melakukan analisis mediasi (Hayes 2018 ) dari data survei asli dari sampel probabilitas nasional ( N = 1066), yang mengungkapkan identitas nasional sebagai mediator antara representasi masa lalu historis dan pro-lingkungan: Individu yang mengingat masa lalu dengan cara yang inklusif terhadap pengalaman Pribumi Māori lebih cenderung mengekspresikan pemahaman bikultural (daripada monokultural) tentang identitas nasional, yang pada gilirannya dikaitkan dengan sikap dan perilaku pro-lingkungan yang lebih kuat. Untuk lebih memahami efek mediasi yang ditunjukkan, saya kemudian mengembangkan analisis retorika kualitatif (misalnya, Blair et al. 2010 ; Weiser 2017 ) dari dua museum—Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu, dan Museum Selandia Baru Te Papa Tongarewa. 1 Perbandingan interpretatif ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sejarah yang lebih inklusif mendorong pro-lingkungan yang lebih besar karena rekonstruksi tersebut menyediakan ruang bagi nilai-nilai ekologi Māori untuk diintegrasikan ke dalam definisi Selandia Baru Aotearoa. Namun, dengan mengakui kajian yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana museum publik di koloni pemukim mewakili suara dan pengalaman Pribumi (misalnya, Lonetree 2012 ; Onciul 2015 ), penting untuk dicatat bahwa identitas nasional bikultural yang dibangun oleh Te Papa telah menghadapi kritik—poin yang akan saya bahas nanti dalam makalah ini.

Untuk menetapkan konteks bagi analisis empiris, saya akan mulai dengan memberikan garis besar politik identitas nasional di Aotearoa, Selandia Baru. Saya menyimpulkan makalah ini dengan mempertimbangkan bidang-bidang untuk penelitian di masa mendatang, dengan mengajukan hipotesis tentang cara-cara lain di mana ingatan kolektif dapat membantu memelihara identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2 Identitas Nasional di Aotearoa Selandia Baru: Dari Monokultural ke Bikultural

Perdebatan publik mengenai apa artinya menjadi warga negara Selandia Baru yang ‘sejati’ berkisar pada dua gambaran yang saling bertentangan: negara demokrasi liberal dan negara bikultural (Liu 2006 ; Sibley et al. 2011). ). Citra demokrasi liberal—karena mewakili mayoritas pemukim Eropa—telah lama menjadi definisi dominan identitas nasional. Dilihat melalui bingkai ini, warga Selandia Baru memisahkan diri dari orang lain bukan hanya karena komitmen mereka terhadap keadilan dan kesetaraan, tetapi juga karena kerja keras dan kecerdikan mereka—yang umumnya disebut sebagai mentalitas ‘8 kawat’. Narasi sejarah yang mendukung citra negara demokrasi liberal dimulai pada tahun 1769 dengan kedatangan Kapten James Cook yang, karena kenaikannya dari asal-usul yang sederhana ke pangkat perwira di Angkatan Laut Inggris, digambarkan sebagai ‘prototipe’ warga Selandia Baru. Peristiwa sejarah lainnya yang digunakan untuk menggambarkan Selandia Baru sebagai negara yang adil dan setara adalah diperkenalkannya hak pilih bagi perempuan pada tahun 1893—yang pertama di dunia—dan pertempuran Gallipoli selama Perang Dunia I, yang menyaksikan tentara ANZAC mempertahankan demokrasi melawan Blok Sentral yang tiran.

Transformasi lingkungan alam berskala besar oleh pemukim Eropa pada tahun 1800-an juga merupakan dasar bagi narasi monokultural identitas nasional. Berlangsung dengan latar belakang ideal Selandia Baru sebagai tanah yang ‘mengalir dengan susu dan madu’, narasi tersebut menggambarkan Māori telah mengabaikan sumber daya alam yang kaya di pulau-pulau tersebut, sementara memuji pemukim Eropa dengan mengubah alam yang tidak dimanfaatkan menjadi sumber daya ekonomi, terutama dengan menebang hutan asli untuk padang rumput (Brooking 2021 , 109). Melalui persona pemukim Eropa, bangsa ini diberkahi dengan kebajikan dan nilai-nilai—tidak hanya dengan menekankan atribut kerja keras dan ketekunan tetapi juga dengan mencatat banyak solusi cerdik para pemukim untuk masalah-masalah praktis di semak-semak Selandia Baru (Hellmann 2024b ).

Cara khusus ini dalam menarasikan sejarah penggundulan hutan dan perubahan lingkungan meminggirkan cara-cara Māori dalam berhubungan dengan dan mengelola tanah. Pertama-tama, Māori tidak berbagi pandangan bahwa hutan, di atas segalanya, merupakan hambatan bagi perluasan pertanian; sebaliknya, bagi Māori, hutan memiliki signifikansi budaya dan spiritual yang luar biasa. Sebagai orang yang heterogen, Māori beragam dan dibentuk oleh berbagai faktor sosiohistoris yang mendahului mereka. Namun, ada beberapa ontologi umum yang menginformasikan kesamaan dalam pandangan dunia bagi banyak orang Māori kontemporer. Salah satu kesamaan itu adalah pandangan dunia silsilah (whakapapa) bahwa Tāne Mahuta—energi spiritual yang mewujud sebagai hutan dan burung—menciptakan cahaya dan ruang dengan memisahkan orang tuanya, Papatūānuku (ibu bumi) dan Ranginui (ayah langit) (Reilly 2018 ). Berdasarkan pemahaman tentang waktu sebagai proses yang terus-menerus dan berulang, pemisahan bumi dan langit menurut Tāne tidak boleh dilihat hanya sebagai peristiwa historis di masa lalu. Sebaliknya, pemisahan itu harus terus-menerus diperagakan kembali di masa kini—untuk memastikan bahwa hutan terus memisahkan bumi dan langit, sehingga memungkinkan cahaya menembus dan menopang kehidupan. Demikian pula, gagasan whakapapa menunjukkan bahwa semua makhluk di seluruh ruang dan waktu saling berhubungan erat: Apa yang memengaruhi satu orang, memengaruhi semua orang. Atas alasan ini, manusia mengemban tanggung jawab untuk tiaki (merawat) hutan (Patterson 2006 , 285)—tanggung jawab yang harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan komunitas manusia (Kawharu 2000) ).

Bahasa Indonesia: Bagi generasi pertama pemukim Māori (sekitar 1250–1300), menemukan keseimbangan yang tepat antara memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri, melestarikan alam, sambil menghormati kepercayaan whakapapa pada interkonektivitas semua makhluk, mungkin telah menghadirkan tantangan. Bentang alam dan iklim alami Aotearoa Selandia Baru sangat berbeda dari pulau-pulau tropis kecil tempat para pemukim pertama berlayar, dan butuh proses pembelajaran lingkungan yang panjang—difasilitasi oleh inovasi hortikultura dan perubahan pola pemukiman (Anderson et al. 2015 , 71)—agar praktik pengelolaan sumber daya berkelanjutan dapat bertahan (Artelle et al. 2018 ). Sementara proses pembelajaran ini sedang berlangsung, suku Māori menebang area hutan untuk budidaya tanaman pangan dan untuk membantu perburuan burung buruan.

Singkatnya, narasi tentang penggundulan hutan yang berpusat pada Eropa tidak hanya menyembunyikan pandangan orang Maori tentang alam sebagai jaringan hubungan yang saling bergantung, tetapi juga sejarah panjang pengelolaan lahan dan praktik budidaya makanan sebelum kontak kolonial. Terlebih lagi, untuk memperkuat citra negara yang adil dan setara, narasi tersebut mengaburkan bahwa alih fungsi lahan orang Maori untuk pertanian bergaya Eropa terjadi atas dasar berbagai bentuk kekerasan kolonial—fisik, hukum, dan budaya. Sementara wilayah daratan yang signifikan disita secara paksa setelah serangkaian konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Selandia Baru (pertengahan 1840-an hingga awal 1870-an), orang Maori juga dipisahkan dari tanah leluhur mereka melalui penerapan hukum kepemilikan pribadi—yang terpenting, Undang-Undang Tanah Asli tahun 1869, yang ditegakkan oleh Pengadilan Tanah—serta melalui penggantian nama tempat, dan penghapusan hubungan spiritual dan silsilah dengan whenua (tanah).

Pengalaman ketidakadilan historis dan asimilasi budaya yang dipaksakan telah mendorong aktivisme hak-hak Māori, terutama sejak tahun 1960-an dan 1970-an dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, protes dan bentuk-bentuk aksi politik lainnya—yang didukung oleh semakin banyaknya penulisan sejarah revisionis yang kritis 2 —menekan pemerintahan-pemerintahan berikutnya untuk menetapkan hubungan antara orang Eropa (Pākehā) dan Māori pada landasan yang lebih bikultural. Secara umum, pergeseran ke arah bikulturalisme yang lebih besar ini terjadi, dan terus terjadi, pada tiga tingkatan.

Pertama-tama, Perjanjian Waitangi—perjanjian yang dengannya pemerintahan kolonial Inggris didirikan pada tahun 1840—mulai dipandang bukan sebagai dokumen sejarah melainkan sebagai ‘kontrak sosial yang berkelanjutan’ (Bell 2006 , 257). Momen yang penting adalah pembentukan Pengadilan Waitangi pada tahun 1975. Meskipun awalnya hanya ditugaskan untuk menyelidiki klaim iwi (suku) dan hapū (subsuku) tentang pelanggaran Perjanjian sejak tahun 1975 dan seterusnya, undang-undang tambahan yang disahkan pada tahun 1985 memberdayakan Pengadilan untuk juga menyelidiki keluhan historis yang berasal dari tahun 1840. Yang juga penting adalah putusan kasus ‘Tanah’ tahun 1987 oleh Pengadilan Banding, yang mengakui Perjanjian tersebut sebagai ‘dokumen hidup’ yang mengharuskan pemerintah untuk bertindak dalam kemitraan dengan Māori, dengan demikian semakin menanamkan Perjanjian tersebut dalam kerangka hukum dan politik Selandia Baru.

Pada saat yang sama, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan te reo Māori dan praktik budaya Māori. Te reo Māori dinyatakan sebagai bahasa resmi pada tahun 1987 dan kemudian direvitalisasi lebih lanjut melalui inisiatif-inisiatif berikutnya, seperti pendirian kura kaupapa Māori (sekolah pendalaman bahasa Māori) melalui Undang-Undang Pendidikan tahun 1989 dan peluncuran Whakaata Māori (Televisi Māori) pada tahun 2004. Bikulturalisme juga menjadi bukti di lembaga-lembaga publik, karena departemen dan lembaga pemerintah mengadopsi praktik dwibahasa serta tradisi Māori—misalnya, dengan melakukan pōwhiri dan whakatau (upacara penyambutan) pada acara-acara resmi.

Terakhir, ada upaya untuk menyediakan lebih banyak ruang guna mengakomodasi pengalaman dan perspektif Māori dalam rekonstruksi masa lalu yang disahkan negara. Barangkali yang paling penting, Perjanjian Waitangi—sejak 1974 diperingati setiap tahun sebagai hari libur umum pada tanggal 6 Februari—tidak lagi diromantisasi sebagai pertemuan harmonis dua budaya. Sebaliknya, peringatan resmi kini mengakui bahwa Perjanjian tersebut dilanggar berulang kali, sering kali dengan kekerasan, selama penjajahan Eropa. Contoh lain yang menggambarkan tren menuju penceritaan yang lebih inklusif dalam historiografi resmi mencakup pengenalan hari nasional untuk memperingati Perang Selandia Baru (Rā Maumahara) pada tahun 2017; peringatan 250 tahun pendaratan Kapten Cook pada tahun 2019, yang secara terbuka mengakui sejarah panjang pelayaran Polinesia dan pemukiman Māori; dan peluncuran kurikulum sejarah sekolah baru yang lebih pluralistik pada tahun 2023 (Hellmann 2023 ).

Meskipun makna bikulturalisme terus menjadi subjek diskusi publik, penelitian survei menunjukkan bahwa individu yang menganggap identitas nasional dalam istilah bikultural menekankan bahwa menghormati nilai-nilai budaya Māori adalah bagian penting dari apa artinya menjadi warga Selandia Baru Aotearoa, selain memiliki pengetahuan tentang bagaimana perbedaan antara Māori dan Eropa terlihat sepanjang sejarah (Sibley et al. 2011 ). Survei lain menunjukkan bahwa bikulturalisme telah mengembangkan akar yang sangat kuat di kalangan generasi muda dan warga negara yang berpikiran kiri secara politik, sedangkan banyak warga Selandia Baru Eropa yang lebih tua dan konservatif secara politik terus berpegang teguh pada citra monokultural negara demokrasi liberal (Hellmann 2023 ).

Singkatnya, tinjauan umum politik memori ini menggambarkan bahwa dua definisi dominan tentang (Aotearoa) Selandia Baru berakar pada narasi sejarah yang berbeda—satu berpusat pada pengalaman para pemukim Eropa, yang lain lebih menonjolkan perspektif Māori. Narasi yang saling bersaing ini menawarkan kerangka yang berbeda tentang transformasi lingkungan yang ditimbulkan oleh kolonisasi: Jika kisah demokrasi liberal menyajikan alih fungsi lahan, perluasan pertanian, dan ekstraksi sumber daya sebagai simbol kemajuan dan kemakmuran, narasi bikultural menyoroti tradisi Māori tentang pengelolaan lingkungan dan menggambarkan perubahan ekologi kolonial sebagai bentuk kekerasan dan perampasan.

Perbedaan ini penting karena, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tentang memori kolektif, representasi bersama tentang masa lalu merupakan mekanisme utama yang digunakan kelompok sosial untuk membangun dan mempertahankan identitas kolektif (Liu dan Hilton 2005 ; Heisler 2008 ). Secara paralel, psikologi lingkungan telah menunjukkan bahwa identitas sosial dapat sangat memengaruhi apakah individu menerima atau menolak norma dan perilaku pro-lingkungan (Mackay et al. 2021 ; Masson dan Fritsche 2021 ). Ketika semua hal ini disatukan, muncul hipotesis yang jelas:

Dengan kata lain, karena konstruksi naratifnya yang khusus, kita harus mengharapkan model identitas nasional bikultural untuk mempromosikan norma-norma kelompok dalam yang pro lingkungan, yang kemudian memandu sikap dan perilaku individu yang mengidentifikasi diri dengan bangsa bikultural. Sebaliknya, individu yang menganut konsepsi demokrasi liberal tentang identitas Selandia Baru—yang didasarkan pada rekonstruksi historis yang menekankan penguasaan manusia atas alam—cenderung tidak menunjukkan sikap dan perilaku pro lingkungan.

3. Memori Kolektif dan Pro-lingkungan: Sebuah Analisis Mediasi

Mediator adalah mekanisme yang menjelaskan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lain. Untuk meneliti peran identitas nasional sebagai mediator antara memori kolektif dan pro-lingkungan, saya mengandalkan metode analisis mediasi, dengan menggunakan data dari survei asli warga di Aotearoa, Selandia Baru.

3.1 Desain Penelitian

Survei dilakukan di antara sampel probabilitas nasional dan diajukan oleh Qualtrics ke panel daring antara 26 Juni dan 31 Juli 2022. Data dibersihkan oleh Qualtrics, terutama dengan menghapus peserta yang tanggapannya menunjukkan tanda-tanda perilaku kurang perhatian, seperti ngebut, tidak fokus, atau pola lain yang menunjukkan keterlibatan rendah. Selain itu, peserta yang gagal dalam pemeriksaan perhatian (ditempatkan sekitar sepertiga dalam survei) diarahkan ke layar kegagalan dan secara otomatis dihapus dari penelitian. Secara keseluruhan, ini menghasilkan ukuran sampel 1066 responden. Statistik deskriptif untuk variabel demografi dilaporkan dalam Tabel 1 .

| Variabel | Tingkat | N | % |

|---|---|---|---|

| Usia | 18–24 | 139 | 13.0 |

| 25–34 | 203 | 19.0 | |

| 35–44 | 152 | 14.3 | |

| 45–54 | 177 | 16.6 | |

| 55–64 | 162 | 15.2 | |

| 65+ | 233 | 21.9 | |

| Jenis kelamin | Pria | 534 | 50.1 |

| Perempuan | 525 | 49.2 | |

| Lainnya | 7 | 0.7 | |

| Identitas etnis | Pakeh | 676 | 63.4 |

| Bahasa Maori | 162 | 15.2 | |

| Lainnya | 228 | 21.4 | |

| Tingkat pendidikan | Tidak ada kualifikasi formal | 75 | 7.0 |

| NCEA Tingkat 1 | 77 | 7.2 | |

| NCEA Tingkat 2 | 88 | 8.3 | |

| NCEA Tingkat 3 | 120 | 11.3 | |

| Kualifikasi kejuruan | 301 | 28.2 | |

| Gelar Sarjana | 286 | 26.8 | |

| Gelar Pascasarjana | 119 | 11.2 | |

| Pandangan politik | Sangat konservatif | 9 | 0.8 |

| Konservatif | 91 | 8.5 | |

| Sedikit Konservatif | 139 | 13.0 | |

| Sedang | 508 | 47.7 | |

| Sedikit liberal | 132 | 12.4 | |

| Liberal | 153 | 14.4 | |

| Sangat liberal | 34 | 3.2 |

Bahasa Indonesia: Untuk mengukur apakah individu memegang representasi masa lalu historis yang inklusif terhadap suara-suara Māori, survei tersebut mendorong peserta untuk mengingat secara spontan peristiwa ‘paling penting’ dalam sejarah Aotearoa Selandia Baru. Pertanyaan terbuka seperti itu telah sering digunakan oleh survei-survei sebelumnya tentang memori kolektif, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu untuk memanfaatkan memori-memori yang paling menonjol atau dapat diakses oleh responden (misalnya, Hellmann 2024a ; Griffin dan Bollen 2009 ; Paez et al. 2008 ). Format terbuka mencegah peneliti untuk memaksakan harapan mereka sendiri tentang peristiwa mana yang penting—atau bahkan tentang apa yang merupakan ‘peristiwa’ sejak awal. Jawaban-jawaban untuk pertanyaan ingatan spontan selanjutnya dikodekan ke dalam variabel biner, dengan satu sama dengan memori kolektif inklusif-Māori dan nol sama dengan semua memori lainnya. Respons umum yang dikodekan sebagai satu mencakup Perjanjian Waitangi, penemuan Aotearoa Selandia Baru oleh pelaut Oseania, Perang Selandia Baru, dan Deklarasi Kemerdekaan 1835 (He Whakaputanga). Peristiwa sejarah yang menjadi pusat pembentukan identitas nasional yang berpusat pada Eropa—seperti ‘penemuan’ Selandia Baru oleh James Cook, pengenalan hak pilih perempuan, dan Perang Dunia I—dikodekan sebagai nol (lebih banyak contoh pengodean pertanyaan terbuka dapat ditemukan di Tabel 2 ). Secara keseluruhan, 61,3% responden mengingat peristiwa sejarah yang melibatkan suku Māori.

| Memori kolektif yang inklusif bagi suku Māori (= 1) | Memori kolektif lainnya (= 0) |

|---|---|

| Dia Whakaputanga | Kedatangan Kapten Koki |

| Perjanjian Waitangi | Penemuan Selandia Baru oleh Abel Tasman |

| Pendaratan suku Maori | Selandia Baru memberikan hak pilih kepada perempuan |

| Kupe menemukan Selandia Baru | Perang Dunia I |

| Waka bepergian dari Hawaiki menjelajahi Selandia Baru | pemukiman eropa |

| Perang darat 1845 | Rutherford membelah atom |

| Perang senapan | Tenggelamnya prajurit pelangi |

| Parihaka | Mendaki Gunung Everest |

| Tur Bok Musim Semi 1981 | Gempa bumi Napier |

| Invasi penjajah Eropa | Legalisasi pernikahan sesama jenis |

Untuk menangkap komitmen individu terhadap pemahaman bikultural tentang identitas nasional, survei tersebut menggunakan konsep proyeksi simbolik , yang mengacu pada ‘kepercayaan bahwa penanda dan simbol budaya Pribumi memberikan tambahan yang berarti pada representasi identitas nasional’ (Sibley 2010 , 108). Meminjam dari penelitian sebelumnya (misalnya, Sibley 2010 ; Sibley dan Osborne 2016) ), survei mengukur proyeksi simbolik dengan meminta responden untuk menunjukkan (pada skala Likert 7 poin) seberapa kuat mereka setuju atau tidak setuju dengan tiga pernyataan: (1) ‘Saya pikir budaya Māori membantu mendefinisikan Selandia Baru dengan cara yang positif’; (2) ‘Saya rasa budaya Māori harus tetap berada di tempatnya—dengan Māori. Itu tidak menjadi perhatian orang Selandia Baru lainnya’; dan (3) ‘Selandia Baru akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali jika kita lupa tentang upaya mempromosikan budaya Māori kepada semua orang.’ Skor dirata-ratakan pada berbagai item setelah pengkodean terbalik (2) dan (3), sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan persetujuan yang lebih besar terhadap proyeksi simbolik.

Akhirnya, untuk menilai pro-lingkungan, partisipan diminta untuk menilai persetujuan mereka (pada skala tipe Likert 7 poin) dengan tiga set pernyataan mengenai (a) sikap lingkungan, (b) tindakan personal dan politik terhadap perubahan iklim dan (c) identitas diri lingkungan. Sementara pengukuran (a) bergantung pada skala paradigma ekologi baru (NEP) yang banyak digunakan (Dunlap et al. 2000 ), skala 17-item untuk menangkap (b) adalah versi pendek dari skala 24-item yang digunakan dalam survei multi-negara oleh Bain et al. ( 2016 ). Untuk mengukur (c), survei menggunakan skala identitas diri lingkungan enam-item , yang menilai ‘sejauh mana Anda melihat diri Anda sebagai tipe orang yang bertindak ramah lingkungan’ (van der Werff et al. 2013 , 46). Untuk setiap ukuran, saya menghitung rata-rata skor di semua item setelah mengode balik item yang relevan, sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih besar. Indeks reliabilitas dan statistik deskriptif untuk ketiga ukuran ini dan variabel proyeksi simbolik dapat ditemukan di Tabel 3 .

| Alfa Cronbach | M | SD | |

|---|---|---|---|

| Proyeksi simbolik | 0,80 | 4.82 | 1.54 |

| Sikap pro lingkungan | 0,85 | 4.77 | 0.86 |

| Perilaku pro lingkungan | 0,90 | 5.01 | 1.14 |

| Identitas diri lingkungan | 0,77 | 5.05 | 0,94 |

Singkatan: M = rata-rata; SD = deviasi standar.

3.2 Analisis dan Temuan

Studi tentang mediator melibatkan identifikasi mekanisme kausal antara yang dengannya variabel independen memengaruhi variabel dependen. 3 Menurut pandangan tradisional tentang mediasi yang diajukan oleh Baron dan Kenny ( 1986 ), agar efek mediasi terjadi, harus ada efek langsung umum dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pandangan ini menyatakan bahwa variabel independen harus memengaruhi variabel dependen secara signifikan secara langsung sebelum mempertimbangkan efek mediasi. Namun, perspektif yang lebih baru (misalnya, Preacher dan Hayes 2004 ; Shrout dan Bolger 2002 ; Zhao et al. 2010 ) menunjukkan bahwa efek langsung bukanlah kondisi yang diperlukan untuk mediasi. Mereka berpendapat bahwa mediasi masih dapat terjadi bahkan jika tidak ada efek langsung yang signifikan dari variabel independen ( Y ) terhadap variabel dependen ( X ), selama variabel independen memengaruhi mediator secara signifikan ( M). ) dan mediator, pada gilirannya, secara signifikan memengaruhi variabel dependen.

Untuk menguji efek Y (ingatan kolektif masa lalu historis Aotearoa Selandia Baru) pada X (proenvironmentalisme) melalui variabel mediasi M (identitas nasional bikultural), saya menggunakan makro PROCESS untuk SPSS (v4.2, Model 4; Preacher dan Hayes 2004 ; Hayes 2018 ). Secara khusus, saya melakukan tiga analisis mediasi terpisah, satu untuk setiap variabel dependen: sikap lingkungan, tindakan personal dan politik terhadap perubahan iklim dan identitas diri lingkungan. Saya menggunakan bootstrapping (5000 sampel bootstrap) untuk menghasilkan interval kepercayaan 95% di sekitar efek tidak langsung dari identitas nasional bikultural, di mana mediasi terjadi jika interval kepercayaan mengecualikan nol (Hayes 2018 , 95). Setiap analisis mengendalikan kovariat berikut: usia, jenis kelamin, identitas etnis, tingkat pendidikan dan orientasi politik. Meskipun penelitian sebelumnya tidak meyakinkan mengenai dampak usia pada pro-lingkungan, studi telah menghasilkan bukti kuat bahwa perempuan, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi, individu yang condong ke kiri secara politik, dan suku Māori secara signifikan lebih mungkin menunjukkan sikap dan perilaku pro-lingkungan daripada rekan-rekan demografis mereka (misalnya, Cruz 2017 ; Cowie et al. 2016 ; Gifford dan Nilsson 2014 ; Zelezny et al. 2000 ).

Untuk sikap pro-lingkungan , analisis mengungkap efek tidak langsung yang signifikan dari ingatan kolektif inklusif-Māori melalui identitas bikultural, b = 0,07, SE = 0,02, 95% CI [0,04, 0,11], memberikan bukti mediasi, mengingat interval kepercayaan tidak menjangkau nol. Seperti yang ditunjukkan oleh koefisien jalur (Gambar 1 ), ingatan kolektif inklusif-Māori memiliki efek positif yang signifikan pada bikulturalisme (jalur a ), b = 0,82, SE = 0,09, p < 0,001, yang pada gilirannya memiliki hubungan positif yang signifikan dengan sikap pro-lingkungan (jalur b ), b = 0,09, SE = 0,02, p < 0,001).

Analisis mediasi juga mengungkap efek tidak langsung yang signifikan dari memori kolektif inklusif Māori pada perilaku pro lingkungan , b = 0,06, SE = 0,02, 95% CI [0,02, 0,10], yang memberikan bukti untuk mediasi serial, mengingat bahwa interval kepercayaan tidak mencakup nol. Sementara koefisien untuk jalur a sama seperti pada model sebelumnya, identitas nasional bikultural kembali memiliki efek positif yang signifikan pada variabel dependen (jalur b ), b = 0,07, SE = 0,02, p < 0,01 (Gambar 2 ).

Akhirnya, analisis mediasi menunjukkan bahwa identitas nasional bikultural juga merupakan mekanisme yang menghubungkan memori kolektif inklusif-Māori dengan identitas diri lingkungan , sebagaimana dibuktikan oleh efek tidak langsung yang signifikan, b = 0,14, SE = 0,02, 95% CI [0,10, 0,18], dengan interval kepercayaan tidak termasuk nol. Koefisien untuk jalur a , tentu saja, tetap sama seperti pada dua model pertama. Oleh karena itu, yang tersisa untuk dilaporkan di sini adalah efek positif signifikan dari identitas nasional bikultural pada identitas diri lingkungan (jalur b ), b = 0,17, SE = 0,02, p < 0,001 (Gambar 3 ).

Secara keseluruhan, analisis mediasi mengonfirmasi hipotesis bahwa, melalui jalur mediasi identitas nasional, ingatan kolektif dapat mendorong pro-lingkungan. Secara khusus, analisis tersebut mengungkap bahwa rekonstruksi masa lalu historis yang melibatkan suku Māori secara positif terkait dengan pemahaman bikultural tentang identitas nasional Selandia Baru Aotearoa, yang pada gilirannya berkorelasi positif dengan sikap dan perilaku pro-lingkungan.

Satu penjelasan yang masuk akal untuk efek mediasi ini adalah bahwa model bikultural bangsa ini berlandaskan pada narasi historis yang membingkai perubahan lingkungan selama tahun 1800-an sebagai kekerasan ekologis dan pelanggaran nilai-nilai Māori tentang rasa hormat terhadap alam, alih-alih menciptakan rasa bangga nasional seputar transformasi ‘alam liar’ menjadi lanskap yang produktif. Dalam upaya untuk membuka ‘kotak hitam’ mediasi lebih jauh, bagian selanjutnya akan mengembangkan interogasi kualitatif terhadap dua pameran museum: Museum Nasional Domba dan Pencukuran Domba di kota Masterton dan pameran Blood, Earth, Fire/Whāngai, Whenua, Ahi Kā di Museum Selandia Baru Te Papa Tongarewa.

4 Menceritakan Sejarah Perubahan Lingkungan: Dua Analisis Museum

Karena sifat multimodanya yang unik, memberikan pengunjung pengalaman objek dan media yang sepenuhnya terwujud dalam ruang tiga dimensi, museum memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional (misalnya, Hellmann 2025 ; Watson 2020 ). Menyelidiki bagaimana museum merekonstruksi sejarah perubahan lingkungan di Aotearoa Selandia Baru dengan demikian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana, melalui mekanisme mediasi bikulturalisme, kisah sejarah yang inklusif terhadap Māori mendorong sikap dan perilaku pro-lingkungan. Analisis komparatif berikut dirancang dengan cermat: Sementara Museum Nasional Domba dan Pencukuran Domba menceritakan sejarah perubahan lingkungan dengan cara yang menelusuri asal-usul bangsa kembali ke eksploitasi alam oleh pemukim kolonial Eropa pada tahun 1800-an, pameran Blood, Earth, Fire/Whāngai, Whenua, Ahi Kā di Te Papa memandang sejarah lingkungan melalui lensa bikultural.

Kedua pameran tersebut akan dianalisis dengan menerapkan pendekatan retorika terhadap sejarah publik, yang memahami museum sebagai teks budaya yang sengaja menggunakan retorika untuk membentuk ingatan dan identitas kolektif (misalnya, Blair et al. 2010 ; Houdek dan Phillips 2017 ; Weiser 2017 ). Analisis semacam itu berfokus pada bagaimana narasi masa lalu dibuat persuasif dan bermakna melalui berbagai teknik retorika, termasuk penekanan dan penghilangan selektif, metafora dan simbolisme, manipulasi kronologis, personifikasi dan heroifikasi, dikotomi dan analogi.

4.1 Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sejarah industri domba Selandia Baru adalah salah satu perubahan lingkungan. Pemukim Eropa tahun 1800-an tidak hanya memperkenalkan domba dan spesies hewan asing lainnya untuk menghuni peternakan tetapi juga menebang area hutan asli yang luas dan menabur tanaman padang rumput impor, terutama rumput (Peden 2011 ; Peden dan Holland 2013 ). Deforestasi dan perusakan habitat alami memiliki efek dramatis pada kehidupan burung endemik: Sementara beberapa spesies burung (misalnya, piopio, huia) menghilang seluruhnya, spesies lain (misalnya, kiwi, kākā dan kōkako) bertahan hidup tetapi sekarang terbatas pada distribusi yang berkurang drastis. Selain itu, industri domba telah berkontribusi terhadap perubahan lingkungan dalam skala global: Deforestasi pada abad ke-19 menghilangkan penyerap karbon yang penting dan peternakan domba Selandia Baru, selama beberapa dekade, telah menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca.

Dimiliki dan dikelola oleh Shear History Trust, The Wool Shed: National Museum of Sheep and Shearing menceritakan sejarah industri domba terutama dari sudut pandang orang-orang biasa yang bekerja di industri tersebut, seperti penggembala dan pencukur bulu domba. Salah satu panel informasi pertama yang Anda temukan setelah memasuki museum diberi label ‘di punggung domba’, yang memberi tahu pengunjung bahwa ‘selain menjaga perekonomian kita tetap bertahan, industri domba, dan khususnya wol, merupakan bahan utama dalam mengembangkan budaya Kiwi’. Klaim ini—bahwa industri dombalah yang membangun negara, baik secara ekonomi maupun budaya—penting, karena mendorong pengunjung untuk memproyeksikan atribut karakter individu ke negara secara keseluruhan. Di seluruh ruangan dan tempat, atribut dan kualitas yang digunakan untuk menggambarkan karakter tersebut selaras dengan definisi demokrasi liberal tentang identitas nasional. Dengan kata lain, museum menggunakan teknik retorika personifikasi, mengangkat penggembala dan pencukur bulu domba sebagai perwakilan negara.

Untuk memulainya, kerja keras dan ketahanan adalah tema yang berulang. Misalnya, salah satu panel yang menyertai rekreasi seukuran asli dari gudang pencukuran bulu domba (Gambar 4 , atas) mencatat bahwa ‘panas seperti oven. Domba mengembik, mesin berdengung, dan radio meraung. Keringat mengalir di punggung setiap pekerja, tetapi tidak ada yang mengendur sampai semua pekerjaan selesai’. Demikian pula, domba pertama berlari pada tahun 1840-an diceritakan ‘sebagai usaha yang heroik’, dan foto-foto sejarah memvisualisasikan pengangkutan wol abad ke-19 sebagai pekerjaan yang sulit dan berbahaya (Gambar 4 , kiri bawah). Selain itu, kehidupan di luar pekerjaan juga digambarkan sebagai menantang. Di antara hal-hal lain, pengunjung belajar bahwa ‘pemukim yang masuk ke daerah semak-semak mengalami kondisi yang sulit dibayangkan saat ini’ dan bahwa gubuk pencukur bulu biasanya memiliki ‘lantai tanah, tidak ada fasilitas mencuci dan tidak ada air mengalir’.

Kecerdasan adalah karakteristik lain yang terjalin dalam pameran ini. Baik penyempurnaan teknik pencukuran, desain kandang wol yang lebih baik, atau penggunaan kawat nomor 8 yang ‘cerdik tetapi relatif sederhana’ untuk memagari properti dan pertanian pastoral, narasi museum menunjukkan bahwa, jika bukan karena kemampuan pemukim Eropa untuk mengatasi tantangan secara kreatif dan dengan sedikit sumber daya, industri domba Selandia Baru tidak akan pernah berkembang. Terlebih lagi, pameran ini merujuk pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti dari gagasan demokrasi liberal tentang Selandia Baru. Hal ini paling jelas terlihat pada panel yang mencatat bagaimana gaji dan kondisi kerja pencukur bulu meningkat pesat pada akhir tahun 1800-an, berkat mobilisasi kolektif serikat pekerja dan pemberlakuan undang-undang progresif, khususnya Undang-Undang Konsiliasi dan Arbitrase Industri tahun 1894.

Singkatnya, Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu berkontribusi pada citra negara demokrasi liberal. Museum ini melakukannya dengan mengklaim bahwa para pekerja industri dombalah yang membantu membentuk negara dan dengan menanamkan atribut kerja keras dan kecerdikan pada individu-individu ini. Sejarah asal-usul negara ini dengan demikian direkonstruksi dari sudut pandang para pemukim kolonial Eropa; suara dan pengalaman Māori tidak ditampilkan dalam narasi. Melalui pola retorika penekanan dan penghilangan selektif ini, ke-Selandia Baru-an didefinisikan dengan cara yang mewakili mayoritas pemukim Eropa, dengan mengecualikan minoritas Pribumi Māori.

Yang lebih penting lagi untuk tujuan makalah ini, pemahaman monokultural tentang identitas nasional yang didukung oleh pameran museum memprioritaskan mentalitas prokapitalis—khususnya, kerja keras dan kecerdikan—di atas norma-norma perlindungan lingkungan. Tersirat dalam gagasan monokultural tentang apa artinya menjadi orang Selandia Baru adalah perspektif yang sangat instrumentalis tentang hubungan manusia–alam. Seperti yang dirangkum oleh Plumwood ( 2007 , 251), asumsi dasar instrumentalisme adalah bahwa ‘semua manusia, dan hanya manusia, adalah tujuan dan memiliki nilai intrinsik, dunia non-manusia hanyalah sarana untuk mencapai tujuan manusia … Alam tidak memiliki klaim langsung sendiri yang dapat mengganggu atau membatasi proyek manusia’.

Pameran ini menampilkan berbagai foto historis yang menggambarkan pemandangan degradasi lingkungan akibat ulah manusia, seperti gambar pembukaan hutan dan penebangan hutan (Gambar 4 , kanan bawah). Namun, jika dibaca bersama dengan teks yang menyertainya dan bagian lain dari pameran, foto-foto ini tidak mengajak pengunjung untuk merenungkan kerusakan ekosistem dan habitat alam. Sebaliknya, foto-foto ini berfungsi sebagai ‘bukti’ karakter nasional, mereduksi alam menjadi sarana bagi tujuan manusia untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa.

4.2 Darah, Tanah, Api/Whāngai, Whenua, Ahi Kā

Pertama kali dibuka pada tahun 2006, pameran jangka panjang Blood, Earth, Fire/Whāngai, Whenua, Ahi Kā di Museum Selandia Baru Te Papa Tongarewa menceritakan bagaimana suku Māori dan Eropa mengubah lanskap dan bagaimana, seiring waktu, keduanya mengembangkan hubungan yang mendalam dengan lingkungan alam. Seperti yang dijelaskan situs web Te Papa, ‘ini adalah kisah tentang bagaimana hutan Aotearoa ditebang dengan cepat, lahan basah dikeringkan, spesies baru diperkenalkan—dan yang lainnya hilang selamanya. Ini juga kisah tentang bagaimana kita mencintai dan merawat tanah ini’. Dengan demikian, pameran ini memajukan klaim bahwa suku Māori dan Eropa mengalami pengalaman yang sama: Pertama mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kemudian menyadari ancaman tindakan mereka terhadap satwa liar dan ekosistem unik Aotearoa Selandia Baru. Untuk menekankan kesamaan pengalaman, pameran ini tidak menceritakan peristiwa sejarah dalam urutan kronologis yang ketat. Sebaliknya, melalui manipulasi kronologis dan dengan menggabungkan periode sejarah yang terpisah menjadi satu alur cerita, pameran tersebut disusun menjadi bagian tentang perubahan lingkungan dan bagian tentang meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, yang masing-masing mencakup pemukiman Māori (1200-an hingga akhir 1700-an) dan kolonisasi Eropa (1800 dan seterusnya). Yang juga luar biasa adalah bahwa panel teks sering menggunakan kategori kolektif, seperti ‘masyarakat’ atau ‘pemukim’, alih-alih label kelompok ‘Māori’ dan ‘Eropa’ yang lebih spesifik. Pilihan kata-kata ini semakin memperkuat analogi antara pengalaman Māori dan Eropa.

Bahasa Indonesia : Di bagian pertama, pengunjung diberitahu bahwa suku Māori dan Eropa mengubah lingkungan alam dalam tiga cara penting. Pertama, seperti yang divisualisasikan melalui tampilan taksidermi yang menarik perhatian (Gambar 5 , atas), manusia memperkenalkan berbagai spesies hewan non-asli: Sementara kano pelayaran Oseanik membawa anjing (kurī) dan tikus (kiore), orang Eropa membawa serta berbagai mamalia berkaki empat yang lebih luas, termasuk domba, sapi, kambing, rusa, kelinci, musang, dan cerpelai. Kedua, orang-orang menebangi wilayah hutan yang luas: suku Māori membakar hutan untuk menciptakan ruang bagi kebun skala besar; kemudian, orang Eropa tidak hanya mengubah hutan menjadi padang rumput untuk domba dan sapi, tetapi juga mendirikan industri pengolahan kayu yang luas. Ketiga, pemukim manusia memenuhi lanskap dengan tanaman baru: suku Māori membudidayakan tanaman pangan seperti ubi jalar (kūmara) dan talas, orang Eropa menutupi lebih dari setengah luas daratan dengan rumput pendatang, yang memungkinkan jumlah domba melonjak dari 20 juta di awal tahun 1900-an menjadi 70 juta di tahun 1980-an.

Singkatnya, Te Papa menawarkan rekonstruksi sejarah perubahan lingkungan yang jauh lebih inklusif daripada Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu: Sementara yang terakhir mengadopsi perspektif Eropa secara eksklusif, pameran Darah, Bumi, Api/Whāngai, Whenua, Ahi Kā menyuarakan pengalaman Māori, termasuk kisah tentang kekerasan dan perampasan kolonial. Dengan demikian, Te Papa mendukung pandangan dwibudaya tentang identitas nasional—khususnya, dengan menyarankan bahwa kedua orang yang membentuk bangsa itu melalui pengalaman sejarah yang sama dalam mengubah lingkungan dan kemudian ‘mencintai dan merawat tanah ini’. Terlebih lagi, melalui penceritaan kembali dwibudaya tentang sejarah lingkungan, nilai-nilai ekologi Māori menjadi bagian dari jalinan nasional dan menyediakan sarana simbolis untuk membangun identitas yang berbeda bagi bangsa itu: Meskipun gagasan tentang keberlanjutan telah diterima secara luas di seluruh dunia, pameran Te Papa secara implisit mengklaim bahwa pendekatan Aotearoa Selandia Baru terhadap keberlanjutan itu unik karena berakar dalam pada pandangan dunia Māori.

Bahasa Indonesia: Untuk mempromosikan identifikasi dengan bangsa bikultural, bagian akhir pameran mendorong pengunjung untuk menghabiskan waktu di ‘memorial to the fallen’. Dengan menggabungkan referensi budaya Eropa dan Māori, ruang ini menciptakan pengalaman multisensual yang memungkinkan pengunjung untuk mengekspresikan kesedihan mereka atas kehilangan alam. Mirip dengan memorial gaya Eropa yang mengenang tentara yang tewas dalam perang, dinding ruang tersebut mencantumkan nama-nama tumbuhan dan hewan yang telah punah sejak manusia pertama kali menetap di Aotearoa Selandia Baru (Gambar 5 , bawah). Di atas pengalaman visual tersebut terdapat lagu Māori (waiata) yang meratapi hilangnya huia—burung wattle endemik yang terkenal karena lagunya yang indah yang terakhir terlihat pada awal tahun 1900-an. Waiata adalah contoh praktik spiritual lain yang digunakan suku Māori untuk mengungkapkan kesedihan atas hilangnya makhluk nonmanusia, misalnya berduka cita atas hilangnya spesies burung melalui whakataukī (ucapan leluhur) atau membaca karakia (mantra) sebelum memancing dan berburu (Hēnare 2017 , 134–135; Wehi et al. 2018 ).

Jelaslah, ‘memorial to the fallen’ tidak dirancang terutama untuk memberi tahu pengunjung tentang masa lalu. Melainkan, tujuan utamanya adalah untuk memicu keterlibatan emosional dengan bangsa bikultural, mengajak pengunjung untuk merasakan emosi kesedihan dan rasa bersalah yang dialami generasi sebelumnya di Aotearoa Selandia Baru sebagai respons terhadap perubahan lingkungan.

Oleh karena itu, berbeda dengan Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu, Te Papa mendukung identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perbedaan utamanya adalah ini: Menceritakan sejarah perubahan lingkungan dengan cara yang mencakup pengalaman Eropa dan Māori memungkinkan museum untuk menenun nilai-nilai ekologi Māori ke dalam jiwa nasional. Sementara pameran tersebut berulang kali merujuk pada konsep budaya Māori, seperti kaitiakitanga, ‘peringatan bagi yang gugur’ jelas terinspirasi oleh pandangan dunia whakapapa, yang tidak memisahkan manusia dari alam. Dengan memperluas praktik berkabung ke entitas nonmanusia yang punah, instalasi peringatan tersebut menantang dan meruntuhkan perbedaan Barat antara manusia dan alam.

Saya tidak akan menyimpulkan bagian ini tanpa menekankan bahwa narasi perubahan lingkungan yang disajikan oleh Te Papa tidak lebih dekat dengan ‘kebenaran’ daripada narasi yang diberikan oleh Museum Nasional Domba dan Pencukuran Bulu. Meskipun memberikan lebih banyak ruang untuk artikulasi pengalaman sejarah Māori, narasi Te Papa tetap merupakan interpretasi khusus dari masa lalu yang dibangun melalui penggunaan perangkat retorika yang disengaja, seperti analogi dan manipulasi kronologis. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa konsep bikulturalisme—meskipun menyediakan sarana untuk menyusun narasi nasional yang inklusif terhadap nilai-nilai ekologi Māori—telah menjadi sasaran kritik yang signifikan. Kritikus berpendapat bahwa bikulturalisme biasanya dibingkai sebagai hubungan eksklusif antara Māori dan Pākehā, dengan demikian meminggirkan kelompok etnis lain dalam percakapan publik tentang kepemilikan dan identitas nasional (Smits 2019 , 113). Kritik tambahan menyoroti bagaimana bikulturalisme dapat memungkinkan masyarakat pemukim Eropa untuk merasa ‘inklusif’ tanpa menghadapi struktur kekuatan kolonial yang lebih dalam dan memperingatkan bahwa hal itu berisiko mengesensialkan budaya Māori dan meratakan keragaman dan dinamisme komunitas Māori (misalnya, O’Sullivan 2007 ; Simon 2022 ). Kekhawatiran serupa telah dikemukakan tentang cara Te Papa, khususnya, membangun citra negara bikultural—memungkinkan orang Selandia Baru Eropa ‘membayangkan diri mereka sebagai mitra dengan Māori dalam pencarian pembentukan negara’ (Kidman 2018 , 105) dan membebaskan negara pemukim dari ‘mengambil langkah-langkah yang lebih radikal untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri penduduk asli’ (Henare 2004 , 62).

5 Kesimpulan

Perubahan nonmanusia dalam studi memori telah meningkatkan pemahaman kita secara signifikan tentang bagaimana mengingat secara kolektif perubahan lingkungan yang disebabkan manusia di masa lalu dapat membantu memelihara keterlibatan pro lingkungan di masa kini. Secara khusus, penelitian telah menunjukkan bahwa memori yang ditransmisikan secara budaya tentang perubahan lingkungan dapat membentuk keyakinan kita tentang apa yang seharusnya dianggap ‘normal’ dalam istilah ekologis ( mekanisme sindrom garis dasar yang bergeser ), menginformasikan pandangan dunia kita tentang bagaimana manusia cocok dengan gambaran kehidupan yang lebih besar di Bumi ( mekanisme memori planet ) dan memengaruhi nilai-nilai yang kita sampaikan kepada makhluk nonmanusia ( mekanisme kesedihan ekologis ). Makalah saya menambahkan mekanisme keempat ke dalam daftar ini, yang menunjukkan bahwa memori kolektif tentang perubahan lingkungan dapat berkontribusi pada konstruksi identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan .

Saya mengembangkan argumen ini melalui studi kasus metode campuran di Aotearoa Selandia Baru, yang menggabungkan analisis mediasi kuantitatif dari sampel probabilitas nasional dengan analisis retorika kualitatif dari dua museum bersejarah. Studi statistik mengungkapkan bahwa identitas nasional bertindak sebagai mediator antara representasi kolektif sejarah dan berbagai ukuran pro-lingkungan: Individu yang mengingat masa lalu historis melalui rekonstruksi yang mencakup Māori lebih cenderung mengekspresikan pemahaman bikultural tentang identitas nasional Aotearoa Selandia Baru, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan melaporkan skor yang lebih tinggi pada tiga ukuran dependen—sikap, perilaku, dan identitas diri terhadap lingkungan. Interogasi interpretatif dari pameran Darah, Bumi, Api/Whāngai, Whenua, Ahi Kā menunjukkan kemungkinan penjelasan mengapa kita melihat efek mediasi ini: Dengan menceritakan masa lalu bangsa dengan cara yang mencakup perspektif Māori, definisi tentang apa artinya menjadi orang Selandia Baru Aotearoa yang ‘sejati’ mencakup nilai-nilai ekologi Māori, yang kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku pro-lingkungan. Di sisi lain, seperti yang diilustrasikan oleh Museum Nasional Domba dan Pencukuran Domba, menceritakan masa lalu historis dengan gaya Euro-sentris mendukung versi monokultural Selandia Baru yang memprioritaskan nilai-nilai kapitalis di atas masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme identitas nasional layak diselidiki lebih lanjut secara empiris oleh para ahli memori kolektif. Pertama-tama, diperlukan penelitian di masa mendatang untuk menilai apakah temuan-temuan ini dapat direplikasi dalam konteks kolonial pemukim lainnya. Pertanyaan yang paling jelas adalah apakah representasi historis yang inklusif terhadap penduduk asli juga dapat memadukan nilai-nilai ekologi penduduk asli ke dalam inti identitas nasional di Amerika Serikat, Kanada, atau Australia.

Selain itu, memori kolektif dapat mendukung pembangunan identitas nasional yang bertanggung jawab terhadap ekologi dengan cara lain. Salah satu mekanisme tersebut adalah menghubungkan identitas nasional dengan lanskap ikonik dan spesies hewan. Banyak negara, misalnya, telah mengambil alih pegunungan dan sungai sebagai simbol pemahaman diri kolektif (Cusack 2010 ; Kaplan dan Herb 2011 ). Dengan membangkitkan memori tentang bagaimana lanskap ini telah terdegradasi melalui aktivitas manusia, proyek identitas nasional dapat memotivasi perlindungan dan pemulihan ekologi. Dua contoh menggambarkan dinamika ini: Di Jepang, upaya reboisasi yang terkait dengan hutan kuil suci memanfaatkan tradisi Shinto untuk menata kembali negara tersebut sebagai ‘peradaban hutan’ yang secara unik selaras dengan alam (Rots 2017 ); di Polandia, para konservasionis menyajikan perlindungan Hutan Białowieża sebagai bukti status negara tersebut sebagai negara modern, maju, dan ‘Eropa’ (Blavascunas 2020 ).

Demikian pula, banyak hewan nasional—yang sering kali tertanam dalam mitologi, cerita rakyat, dan warisan budaya nasional—terancam punah. Kenangan kolektif tentang kemerosotan mereka dapat dibingkai sebagai hilangnya identitas nasional, sehingga menginspirasi empati dan memotivasi tugas moral untuk melindungi apa yang tersisa dari alam. Contohnya di sini adalah elang botak—representasi simbolis yang kuat dari identitas Amerika, yang mencerminkan nilai-nilai nasional inti seperti kebebasan dan kemerdekaan. Setelah terancam punah, peningkatan perlindungan telah memungkinkan pemulihan populasi elang botak yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Hammerschlag dan Gallagher 2017 , 747).

Namun, kemungkinan keterbatasan mekanisme ini adalah bahwa mereka mungkin gagal untuk memperkuat tanggung jawab lingkungan di luar konservasi lanskap ikonik dan spesies hewan. Oleh karena itu, mungkin arah yang lebih menjanjikan untuk penelitian masa depan adalah untuk fokus pada ingatan kolektif yang merayakan prestasi lingkungan masa lalu sebagai sumber kebanggaan nasional. Contoh penting termasuk pendirian taman nasional di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, didorong oleh tokoh-tokoh seperti John Muir dan Theodore Roosevelt (Grusin 2004 ); gerakan lingkungan Jerman tahun 1970-an dan 1980-an, yang memiliki dampak abadi pada kebijakan lingkungan dan meletakkan dasar bagi Jerman untuk menjadi pemimpin global dalam lingkunganisme (Uekötter 2014 ); dan apa yang disebut ‘perang ikan kod’ pada pertengahan 1900-an, di mana Islandia berjuang untuk mengendalikan sumber daya penangkapan ikan di Atlantik Utara dan berhasil mempercepat penerapan rezim internasional baru untuk mengatur penangkapan ikan yang berlebihan di perairan teritorial (Antonova dan Rieser 2019 ). Yang masih harus diperiksa secara empiris adalah apakah, dan dengan cara apa, mengingat secara kolektif pencapaian lingkungan ini dan lainnya dapat membantu pembangunan identitas nasional yang memprioritaskan masalah ekologi di atas kemakmuran ekonomi.